Réglementation des cimetières

CIMTÉA : votre partenaire de confiance pour la gestion et la réglementation des cimetières depuis 2001

Depuis plus de 20 ans, CIMTÉA® s’engage aux côtés des collectivités et des communes pour simplifier et optimiser la gestion de leurs cimetières. Notre expertise vous accompagne dans l’élaboration d’une réglementation adaptée pour la mise en service de nos produits, vous permettant d’éviter efficacement les problèmes de fonctionnement et de garantir une organisation durable.

VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Une veille de la réglementation est constante et nécessaire. Nous fournissons les documents de règlementation pour les Columbariums et Jardin du Souvenir.

Avec plus de 2000 communes partenaires, profitez de notre expertise pour déterminer la tarification des concessions, mettre en place leurs durées… (avec des extraits de registre de délibération).

Nous saurons vous faire part si vous le souhaitez afin de vous permettre d’être et de rester en conformité avec la règlementation relative aux espaces cinéraires.

RÉGLEMENTATION : LA LOI SUEUR

En 2008, une loi a été votée concernant le statut des cendres et leur conservation ; les cendres ne peuvent plus être conservées au domicile ni être partagées. Placées dans une urne, les cendres peuvent être inhumées dans une sépulture, disposées dans un columbarium ou scellées dans un monument funéraire au sein de l’espace cinéraire du cimetière.

Les communes de plus de 2000 habitants ont pour obligation d’installer un espace cinéraire dans leur cimetière. L’espace cinéraire peut accueillir tout type de columbarium, ossuaire, banc et table de recueillement ou encore des puits du souvenir. La dispersion dans la nature, en dehors des voies publiques, est autorisée, mais requiert une déclaration auprès de la mairie du lieu de naissance du défunt.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000019960926/

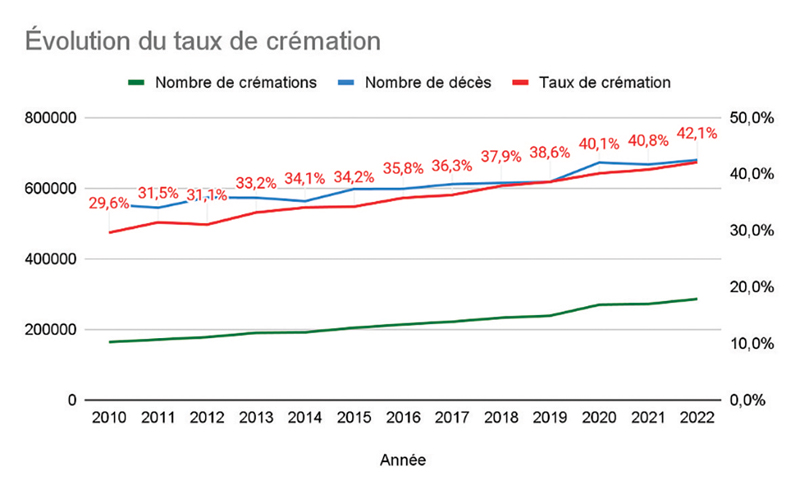

LA CRÉMATION EN FRANCE

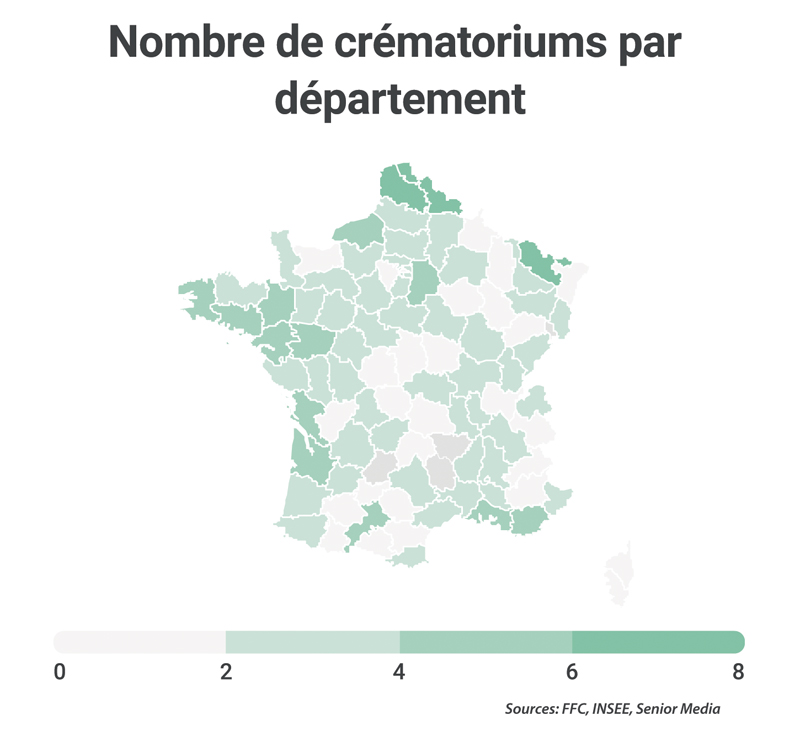

Rite funéraire très ancien, les premiers vestiges de crémation datent de l’époque du Néolithique. Officiellement autorisée en France en 1889, ce n’est qu’à partir de 1990 que la crémation entre réellement dans les mœurs. Aujourd’hui une famille sur trois fait le choix de la crémation. Sous l’effet de l’évolution des mentalités et de facteurs économiques et sociaux, la création de crématoriums s’est fortement développée. On compte à ce jour près de 160 crématoriums en France (en régie municipale et gestion déléguée). Environ 170 000 crémations sont comptabilisées chaque année et concernent environ 30% des décès (plus de 40% dans certaines régions).

La durée d’une crémation est d’environ 90 minutes pour une personne de corpulence moyenne. Les cendres restituées sont composées de la partie calcaire des os qui subsiste après la crémation. Le bois du cercueil, les vêtements et les chairs sont transformés en gaz ou en poussières qui s’envolent dans les fumées. Des fragments d’os plus ou moins importants demeurent dans l’appareil de crémation. La réglementation française prévoit la pulvérisation de ces os pour en faire une poudre.

En 2008, une loi a été votée sur le statut des cendres qui ne peuvent plus être conservées au domicile ni être partagées. L’application de cette loi et l’augmentation des crémations à eu pour conséquence le développement des jardins du souvenir aménagés dans des espaces cinéraires sur tout le territoire. Placées dans une urne, les cendres peuvent être inhumées, disposées dans un columbarium ou placées dans un monument funéraire au sein de l’espace cinéraire du cimetière. Les communes de plus de 2000 habitants ont pour obligation d’installer un espace cinéraire dans leur cimetière. L’espace cinéraire peut accueillir tout type de columbarium, ossuaire, banc et table de recueillement ou encore des puits du souvenir.

Source Magazine RÉSONANCE FUNÉRAIRE

DISPERSION DES CENDRES

Lieu collectif aménagé au sein du cimetière de la commune, le jardin du souvenir est conçu pour accueillir les cendres des défunts dans le cadre d’une cérémonie de dispersion. En présence de la famille et des proches, l’organisateur des obsèques se charge de porter l’urne funéraire et de la retourner pour procéder à la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir.

Délimité par des aménagements dédiés, cet espace cinéraire constitue un lieu de recueillement, dont l’aménagement reflète un caractère solennel.

L’emplacement de la dispersion est matérialisée par une stèle et habillé d’un recouvrement minéral à choisir parmi une sélection de gravier de quartz ou de galets roulés de marbre blanc. Une bordure de marbre ou de granit vient souligner la délimitation du jardin du souvenir.

Un puits du souvenir peut être intégré au centre de la zone de dispersion afin de permette un enfouissement plus précis des cendres.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la loi du 19 décembre 2008 impose aux communes de plus de 2000 habitants l’aménagement d’un jardin du souvenir dans le cimetière communal.

ACQUISITION D’UN COLUMBARIUM

Les communes prennent en charge l’achat et l’installation des columbariums dans leur espace cinéraire en s’adressant à des enseignes spécialisées. Les acquisitions de columbarium se font généralement dans le cadre d’appels d’offres publics.

Les familles s’adressent à la mairie pour la réservation des cases intégrées dans le columbarium. Les cases du columbarium sont proposées sous la forme de concessions allant d’environ 200 € jusqu’à 1000 €.

Reprise de concessions et veille réglementaire des cimetières en France

Qu’est-ce que la reprise de concessions funéraires ?

La reprise de concessions funéraires est une procédure permettant aux communes de récupérer des emplacements funéraires abandonnés ou arrivés à expiration. Elle est essentielle pour optimiser l’espace au sein des cimetières et garantir une gestion durable des terrains funéraires.

Cadre législatif et obligations des communes

En France, la gestion des cimetières est régie par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). La reprise de concessions est strictement encadrée et suit des étapes claires :

Constat d’abandon : Une enquête est menée pour déterminer l’état de la concession.

Procédure de mise en demeure : La commune doit notifier les ayants droit et afficher un avis de reprise.

Délai légal : Une période de 3 ans est laissée aux familles pour réagir.

Reprise effective : Si aucune réclamation n’est formulée, la commune peut récupérer la concession.

Veille réglementaire : une obligation pour les communes

Les réglementations funéraires évoluent régulièrement, imposant aux communes une veille juridique constante. Parmi les principaux points de vigilance :

Durée et renouvellement des concessions : La loi impose des durées maximales de 15, 30 ou 50 ans pour les concessions temporaires.

Normes environnementales : Avec l’émergence des pratiques écologiques, certaines communes adaptent leurs règlements (exemple : cimetières paysagers, alternatives à l’inhumation traditionnelle).

Protection du patrimoine funéraire : Certaines concessions anciennes peuvent être classées et ne pas être reprises sans autorisation préfectorale.

Comment optimiser la gestion des concessions ?

Pour assurer une bonne gestion, il est recommandé d’utiliser des outils numériques permettant de suivre l’occupation des espaces et d’anticiper les besoins de reprise. De plus, une communication claire avec les administrés (via affichages et campagnes d’information) aide à limiter les litiges et contestations.

Conclusion

La reprise de concessions est un enjeu majeur pour les communes, combinant obligations légales, gestion des espaces et respect du devoir de mémoire. Une veille réglementaire efficace permet d’anticiper les évolutions légales et d’assurer une gestion optimale des cimetières dans le respect des familles et des défunts.

CAHIER DE GESTION

Un cahier de gestion des concessions funéraires est un outil essentiel pour les services d’état civil, facilitant une administration efficace et conforme aux réglementations en vigueur.

Contenu du dossier fourni :

Registres des concessions :

- Registre des concessions : Documente toutes les concessions accordées, incluant les informations sur les concessionnaires, les dates d’acquisition, la durée et l’emplacement des concessions.

- Registre des renouvellements : Suit les renouvellements de concessions, assurant une gestion précise des durées et des ayants droit.

- Registre des exhumations et réinhumations : Consigne les opérations effectuées, garantissant la traçabilité des mouvements au sein du cimetière.

Formulaires types :

- Demande d’achat de concession : Simplifie le processus d’acquisition pour les administrés.

- Demande de renouvellement : Facilite les démarches pour prolonger une concession existante.

- Autorisation d’exhumation : Assure le respect des procédures légales lors des exhumations.

Guides pratiques :

- Procédures légales : Détaille les obligations réglementaires en matière de gestion des cimetières, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.

- Gestion des données : Conseils sur la tenue et la mise à jour des registres, garantissant l’exactitude et la confidentialité des informations.

Outils numériques :

- Logiciel de gestion des concessions : Permet une numérisation des données, facilitant l’accès et la mise à jour des informations.

- Cartographie interactive : Offre une visualisation précise de l’occupation du cimetière, aidant à la planification et à l’entretien.

Avantages pour le personnel des services d’état civil :

- Efficacité accrue : Des outils structurés permettent une gestion plus rapide et organisée des concessions.

- Conformité légale : Assure le respect des obligations réglementaires, réduisant les risques de contentieux.

- Traçabilité : Une documentation précise garantit une transparence totale des opérations funéraires.

- Service amélioré aux administrés : Des procédures claires et des formulaires accessibles facilitent les démarches des citoyens.

En fournissant ce dossier complet, nous visons à doter les services d’état civil d’outils performants pour une gestion des concessions funéraires optimisée, respectueuse des défunts et de leurs familles.

HISTOIRE DU COLOMBARIUM :

Le columbarium et son histoire

Columbarium est un terme latin qui signifie littéralement « pigeonnier ou colombier » (d’où l’emploi à tort de l’orthographe colombarium) ; son origine est tirée du nom latin donné au pigeon ou à la colombe

« columba ».

Durant la période de la Rome Antique, les cendres des corps étaient conservées dans de petites niches creusées dans les parois de chambres souterraines que l’on appelait « columbaria » et qui sont à l’origine du nom columbariums. Des plaques et autres ornements y étaient disposés pour commémorer le défunt. Ce procédé était une solution peu onéreuse et pouvait donc être accessible à la plupart des familles.

(source : dictionnaire latin/français Gaffiot)

L'histoire du crématorium et du columbarium du Père Lachaise

Pour l’histoire, longtemps, les catholiques s’opposèrent à ce que les défunts ne disparaissent autrement que sous la terre et à l’issue d’une cérémonie religieuse. La crémation offrait pour elles le double scandale.

Le crématorium-columbarium du Père-Lachaise est un superbe ensemble architectural de style néo-byzantin composé du premier crématorium de France, et d’un columbarium de plus de 40 000 cases.

Le crématorium et le columbarium du Père Lachaise, datent de la fin du XIXe siècle, Les travaux du crématoire et des columbariums ont commencé dans les années 1880, l’ensemble, tel qu’il existe aujourd’hui fut terminé qu’en 1960. Les columbariums souterrains sont plus récents, construit dans les années 30, L’ensemble formé aujourd’hui par le crématorium, entouré de ces quatre columbariums est harmonieux. les columbariums se développe « sur quatre faces, autour du crématorium et furent édifiés entre 1894 et 1921. Le columbarium définitif se compose de quatre niveaux : deux en sous-sols et deux à l’extérieur. Le columbarium possède 40 837 cases disposée symétriquement en lignes et en colonnes, la numérotation s’établissant en descendant, et de la droite vers la gauche.

La première crémation au Père Lachaise eu lieu le 30 janvier 1889. Au cimetière du Père Lachaise, il ne reste plus de case datant des débuts de la crémation (faites entre 1889 et les années 1910). Depuis, la crémation n’a cessé de progresser, la pratique de l’inhumation reste forte, particulièrement en France par rapport à certains pays voisins. La législation Française concernant le devenir des cendres évolue constamment.